インストラクショナルデザイン~ADDIEモデルに基づく研修設計の実践~

この記事のまとめ

- 研修の目的は知識提供ではなく、社員の行動変容・定着を実現することである。

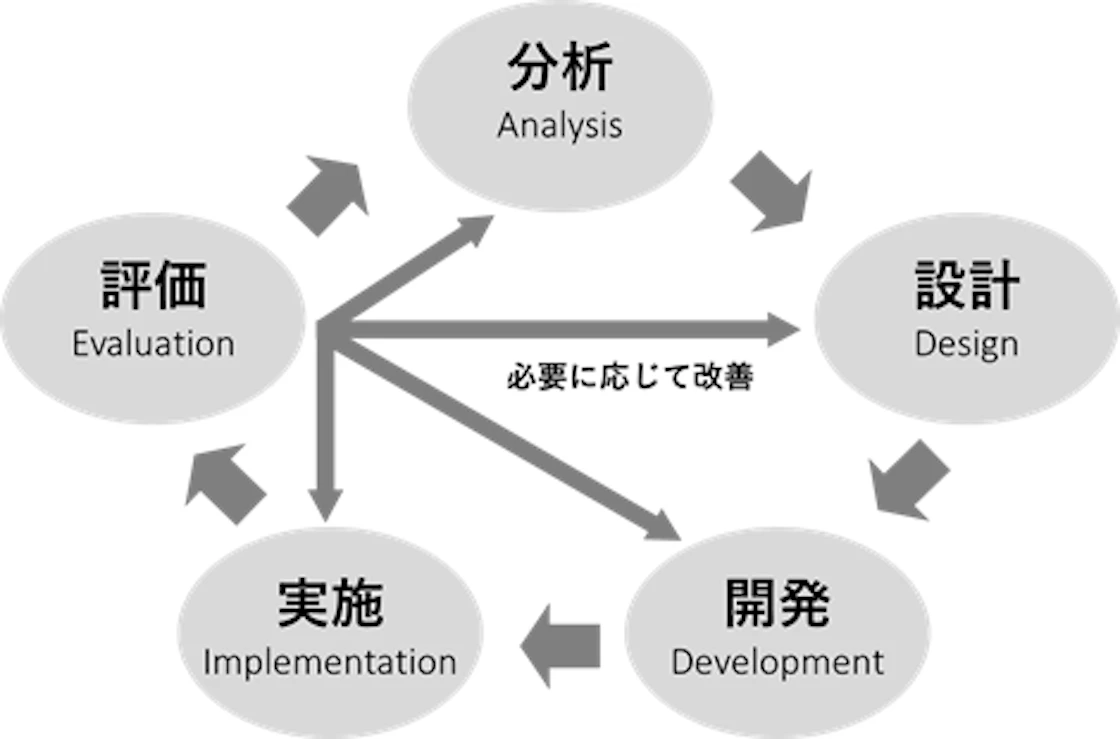

- ADDIEモデル(分析・設計・開発・実施・評価)を用いた体系的な研修設計が必要である。

- 研修は一度きりで終わらせず、評価と改善を繰り返しサイクルを回すことが重要である。

目次

研修の目的は、やって終わりではなく社員の行動変容・行動定着に結びつけることにあります。そのために企業の教育・人事担当者には、効果的な研修プログラムを描くデザイナーの役割が求められます。

その際インストラクショナルデザインの考え方を導入すれば、研修の前後で社員の自律的な成長を促すことができます。 今回の記事ではインストラクショナルデザインをどのように実践すればよいのか、基本となるプロセスモデル「ADDIEモデル」を徹底解説します。

ADDIEモデルとは?

インストラクショナルデザインとは、以下のように定義されています。

「教育活動の効果と効率と魅力を高めるための手法を集大成したモデルや研修分野、またはそれらを応用して学習支援環境を実現するプロセスのこと」

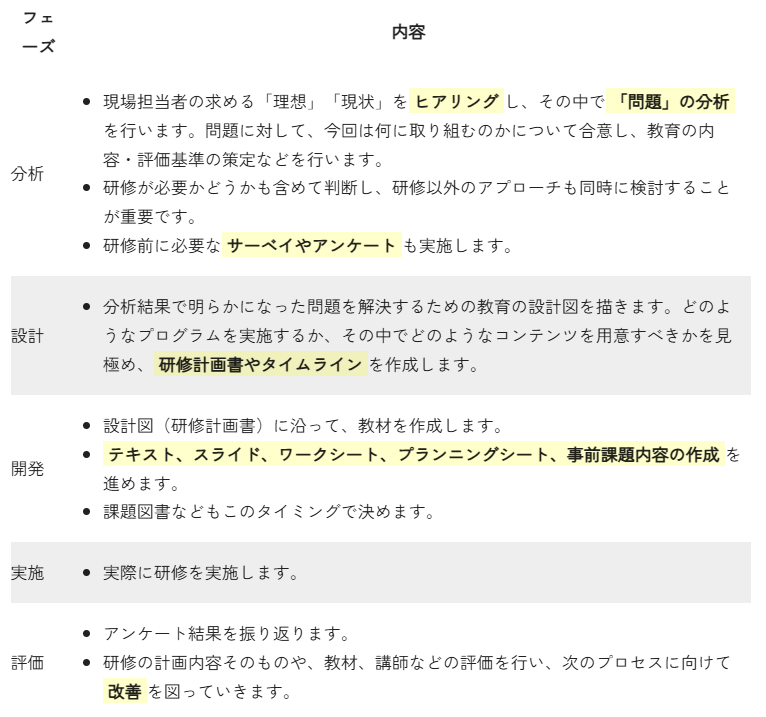

そのインストラクショナルデザインの最も基本的なプロセスモデルが「ADDIEモデル」です。ADDIEとは、分析(Analysis)・設計(Design)・開発(Development)・実施(Implementation)・評価(Evaluation)の頭文字をとったものです。これは、PDCAサイクルをインストラクショナルデザインに当てはめてプロセスモデル化したものと言えます。まずは人材教育に何が必要なのかを分析し、分析に沿って設計を行い、設計したものを開発、実施、そして当初定めた必要性に対して評価をし、次の打ち手を考えていくという流れです。

ADDIEモデルのフェーズ

それぞれのフェーズの詳細を見ていきましょう。

ADDIEモデルのポイント

ADDIEモデルにおいては、PDCAを回す際と同様に以下の重要なポイントがあります。

- 一度で終わるものではなく、サイクルを回し続けることが重要

- 大きなサイクルだけではなく、小さなサイクル(※)を同時に回すことが重要

※小さなサイクルとは、研修の中の1つのコンテンツ作成等の小さい単位においてもADDIEを回していくということです。

- 評価の際は、実施したことに対してだけではなく、分析、設計、開発の各ステップについても振り返り改善することが重要

- 完璧を求めてじっくりADDIEを回すよりも、高速で回転させていき、状況に合わせて改善していくという意識が重要

ADDIEモデルの実践方法

それでは、ここからはADDIEのステップに沿って、何に取り組むべきかを確認していきましょう。

分析(Analysis)

まず重要な前提意識として、「研修を行うこと」自体を目的化しないことが重要です。あくまでも研修の実施は一つの手段です。企業の真の問題を探り、問題解決に最も効果的なソリューションを見つけることが重要です。 それぞれの担当者が感じている問題とは何か、それを感じている背景にある社員の行動とは何か、そしてどのような状態、パフォーマンスを目指していきたいと思っているのかを、サーベイの実施やヒアリングから把握し、大枠の解決策を導き出すのがこの工程です。サーベイの結果や、ヒアリングの内容次第では、研修がソリューションにならないことは大いに考えられます。あくまでも、企業の本質的な問題解決としての位置づけを忘れないようにしましょう。

設計(Design)

分析の過程の中で、いざ研修を行いたいとなった場合にこのステップに進みます。

ゴールの明確化

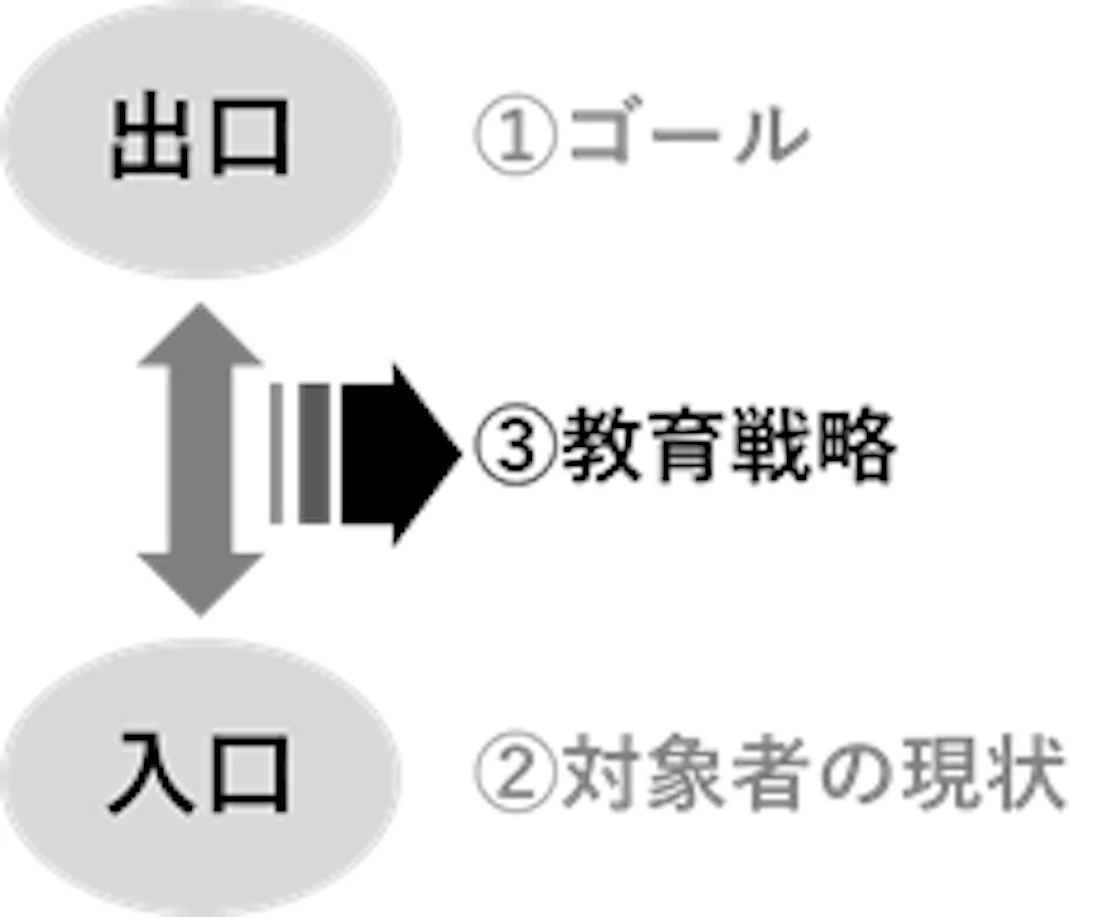

人材教育の必要性が分かったら、真っ先に把握する必要がある観点が2つあります。「出口」と「入口」つまり「ゴール・すべき状態」と「対象者の現状」です。この2つが正しく理解できていない状態で教育戦略を考えることはできません。「この対象層であればこの研修でよいだろう」という発想は真の問題解決には繋がらないため、必ずこの手順を忘れないようにしましょう。

では、どのようなゴールを明確にすればよいのでしょうか?最低でも2つのゴールについて、担当者間で話をすり合わせることが必要です。

①トレーニングゴール 研修における行動目標です。「研修目標」と表現されることが多くあります。

②パフォーマンスゴール 対象者が研修で学んだことを実際に職場や現場で実践した上で、どのようなことができるようになるかというゴールです。

例えば、トレーニングゴールが「主体性を発揮することの重要性を学び、自ら質問できるようになる」だった場合に、このパフォーマンスゴールは「会議内で不明点を自ら質問し、解消できる」ということが考えられます。また、これらのゴールを設定する上では、「評価基準」だけではなく「評価期日」「評価方法」を明確にしておく必要があります。この点については、後ほど「評価(Evaluation)」の項目でお伝えします。

ゴールが把握できたら対象者の現状を把握します。より詳細な状態を把握するためには、 上司へのヒアリング(他者評価)と本人へのヒアリング(自己評価)を行えるとよいと言われています。例えば、ゴールに到達するために必要なマインド、スキル、知識をチェックリスト化し、上司と本人に回答してもらうというのも一つの手でしょう。このような形でギャップを見える化できると、本人の学ぶ必要性の実感にもつながりやすく効果的です。

ロードマップの作成

ゴールと現状が分かったら、ここからロードマップの作成に移ります。ロードマップには下記10項目を入れましょう。

- ① 研修タイトル、概要

研修のテーマを元に、わかりやすいネーミングを行いましょう。例)ビジネスマインドセット研修、OJTトレーナー研修、「伝える」営業研修

- ② 対象者(属性、人数)

スキルアップが主軸の研修の場合、属性の幅が広すぎると難易度の設定が難しくなりますので、注意が必要です。例えば、若手営業スキルアップ研修(新入社員~5年目までの社員)の場合、経験や理解内容に差がありますので、クラス分けを行うのをおすすめします。

- ③ 研修・プログラム実施の背景

先ほど設計の冒頭で、「入口」と「出口」の話をしましたが、こちらに記載するのは、大きく分けて2点です。まず1つ目は、現在の組織を取り巻く状況、入口です。そして2つ目は「出口」と「入口」のギャップ、問題点です。今組織がどのような状態であるのか、そしてどのような組織課題があるのかを記載しましょう。

- ④ パフォーマンスゴールの内容と評価方法

パフォーマンスゴールは先ほどお伝えした通り、「研修での学びを元に受講生にどのような現場での行動変容をもたらすのか」ということです。例えば営業研修であれば、「伝達力の5つのポイントを用いて、顧客に分かりやすい商品説明を行うことができる」のような設定が可能です。

- ⑤ トレーニングゴールの内容と評価方法

トレーニングゴールは先ほどお伝えした通り、「研修直後にどうなってほしいか」という学習達成度です。知識面、スキル面、マインド面での設定を行うとよいでしょう。例えば営業研修であれば、下記のような設定が可能です。

・知識面:「ヒアリングのステップについて、自分の言葉で説明できるようになる」

・スキル面:「伝達力の5つのポイントを活用し、他者のロールプレイに対してフィードバックを行うことができる」

・知識面:マインド面:「今後、顧客との面会のトークにおいて、学習した「伝わる」に必要な視点を取り入れようと思う」

- ⑥ 全体設計

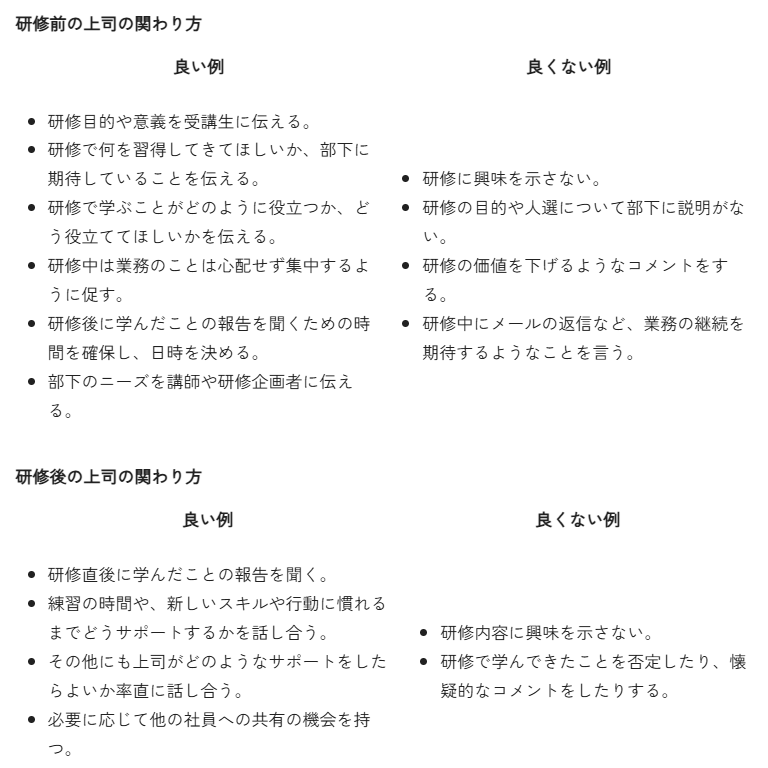

研修の前後の施策を含む、受講生の学習にまつわる全ての設計を意味しています。受講生が研修後に学びを実践するかどうかについて、「いつ誰が受講生に最も高い影響力を及ぼすか」を明らかにした調査があります。世界中の会社の総収益ランキング「Fortune Global 500」の上位500社中85社を調査した結果によると、最も影響力が高いのは「研修前の上司」であり、2番目に「研修前の講師」、3番目に「研修後の上司」となりました。

つまり、最も研修の成果に影響を与えるのは、講師でもなく、受講者自身でもなく、その直属上司であるという結果です。より研修の成果を高め、受講生がパフォーマンスゴールに到達できるようにするためには、「直属上司を絡めた全体設計」が欠かせないということを理解しましょう。

以下に、研修前後の直属上司の関わり方として良い例と良くない例を示します(中村文子, 研修デザインハンドブックより)。

このように、受講生の上司を巻き込んだ設計を行い、行動変容と行動定着から逆算した設計にすることが大切です。

- ⑦ 事前課題の有無と内容

反転学習を用いて、研修前に映像や課題図書を取り入れるのであれば、ここに記載が必要です。事前課題を活用することで研修当日のインプットの時間を減らし、アウトプットの分量を増やすことができ、より実践に繋がる学びを提供することができます。 また、事前課題でご自身の経験の棚卸をしていただくことで、経験をもとに経験学習サイクルを回す準備をしたり、どのような受講生が参加するのかを確認したり、受講生の理解に繋げることもできます。

- ⑧ 簡易タイムライン(日程、研修所要時間、カリキュラム)

学習内容と大枠の予定時間で作成をしていきます。研修のテーマ、着地点(ゴール)に対して、どのような学びを提供するのかを説明できる資料を作りましょう。

- ⑨ フォロー内容

簡易タイムラインの中で体感ワークを取り入れている場合は、ワークの個別説明資料をつけ足しておくとわかりやすいです。

- ⑩ 講師紹介

当日研修を担当する講師の紹介を入れてもよいでしょう。講師を選ぶ際には、講師と受講生の年齢差が大きく開いていないことや同じような業務経験があることは、受講生の理解促進につながるポイントです。

研修計画書の作成

ロードマップが完成したら、さらに具体的なミクロデザインである研修計画書に落とし込んでいきます。ロードマップの10項目をもとに、具体的に研修の前後の流れや内容がイメージできるよう記述しましょう。

開発(Development)

設計が終わったら、いよいよ開発の段階です。ここでは、設計の内容をもとに下記の教材作成を行います。

- テキスト

- スライド

- ワークシート

- 実践プランニングシート(研修後の職場や現場で実践に繋げるための行動計画を行うシート)

- 事前課題内容の作成

実施(Implementation)

いよいよ研修の実施です。事前に講師との打ち合わせを念入りに行っておくことが大切です。

評価(Evaluation)

評価は実施のフェーズだけではなく、分析の過程、設計の過程、開発の過程等すべてを振り返ることが重要です。

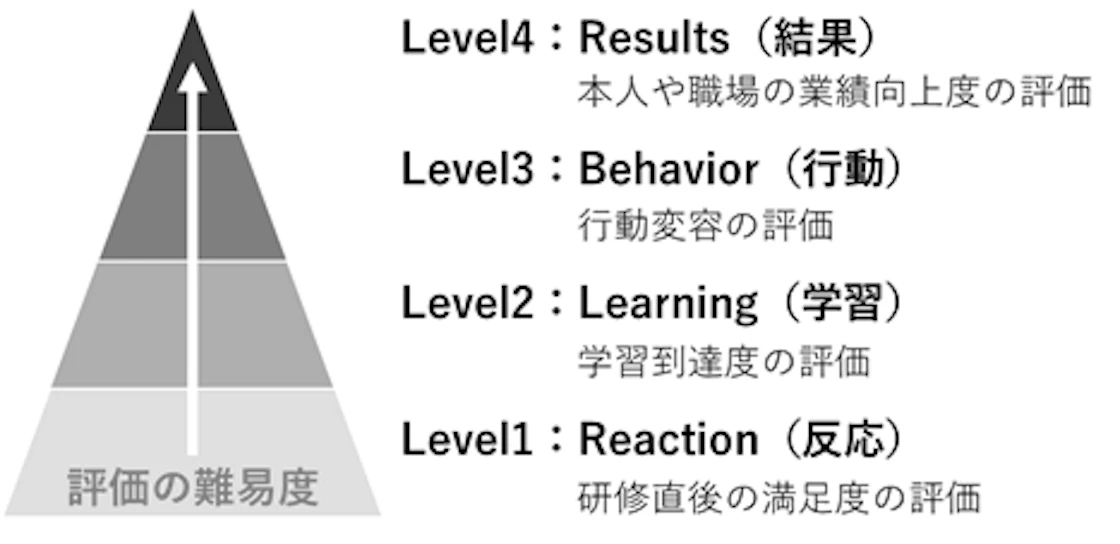

4段階評価法

ここでは、アメリカの経営学者であるドナルド・カークパトリックによる4段階評価法に沿って説明します。

それぞれのレベルにおいて、どのような評価をどのタイミングで行えばよいのでしょうか?

Level1:Reaction(反応)

研修直後の満足度の評価は、アンケートをもとに調査されることが基本です。当日の学習の方略が効果的であったかどうかを受講生の「反応」つまり「満足度」で測定をします。

Level2:Learning(学習)

学習については、トレーニングゴールに達したかを受講生の「学習到達度」で測定します。トレーニングゴールには3つの種類があるとお伝えしました。知識、技術、マインドですね。それぞれ確認をしていきましょう。

- 知識:テスト(穴埋め)やレポート提出などで知識の理解と定着を確認します。研修直後や研修数日後に行うことが一般的です。

- 技術:研修直後や数日後に実演ロールプレイングを行うことで確認することができます。また、アセスメントやレポート提出で確認することもあります。

- マインド:トレーニングゴールの評価について、研修後のアンケートの中で受講生に4段階で確認をします。

Level3:Behavior(行動)

行動については、パフォーマンスゴールに到達したかを受講生の行動変容で測定します。上長へのアンケート、同行調査、360度評価などのアセスメントを用いて確認します。人の習慣形成には3カ月かかると言われています。評価のタイミングは研修3カ月後以降に行うのがベターでしょう。

Level4: Results(結果)

結果については、ビジネスゴールつまり会社の業績や本人の業績向上などの成果に繋がったかということを測定します。売上の向上やアポイント獲得率の向上、プレ移行率の向上など、必要な観点について測定可能な方法で検証します。

評価については、研修設計の段階で基準・手法・タイミングを定めることが重要です。研修が終わってから評価をどうしようと考えているのでは、ゴールがない中で走り出し、走った後にゴールを設定しているのと同じことです。適切かつ効果的な評価設定を行いましょう。

まとめ

インストラクショナルデザインにおけるADDIEモデルは、皆様の研修設計における土台となる考え方です。一度読んだだけで理解できるものではないかもしれません。だからこそ繰り返し確認し、実践に生かし、自分自身のPDCAと重ねながら、より良い研修を目指していく姿勢こそが重要なのではないでしょうか。

Footnotes

サービスをご検討中の方

業界や規模を問わず、まずはお気軽にお問い合わせください。

- ・アチーブメントHRソリューションズの特色を知りたい

- ・自社に適した会社・サービスなのか知りたい

- ・まずは課題感を聞いてほしい