近年では、OJT制度が一般化したことで、新入社員1名に対してOJTトレーナーやメンターと呼ばれる先輩がつき、新人の業務習得や職場適応を支援することが一般的になってきました。

しかし、業務の複雑化に加えて残業時間削減の圧力や人不足による先輩・上司の余剰時間の減少など、新入社員の支援環境は年々厳しくなってきているといっても過言ではないでしょう。

そのような状況下では、OJTにかける量(時間・人数)を増やすには限界があり、OJTの質を高める活動が重要になります。それでは、OJTの質を左右するものは何でしょうか?

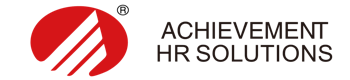

弊社の答えは、OJTの質は、新人を取り巻く「支援関係」が生み出しているということです。その中の最も重要な支援関係の一つが、新入社員と育成担当者の二者間によるものです。

本研修では、育成担当者が新入社員との「理想的な支援関係」を実現させるOJTスキルを高めることを狙いとしています。

こんな課題ありませんか?

- OJTの意義や目的を自覚できていない

- 後輩育成のポイントやフィードバックのコツが分からない

- 業務が忙しくてOJTが形骸化している

得られる成果

- 指導者としての意識が醸成される

- 新人への指導や動機づけができるようになる

- 教育の方針や計画を描けるようになる

研修のねらい

新入社員との支援関係が成立する基盤を形成し、 「理想的な支援関係」へと発展させるOJTスキルの習得を促進します

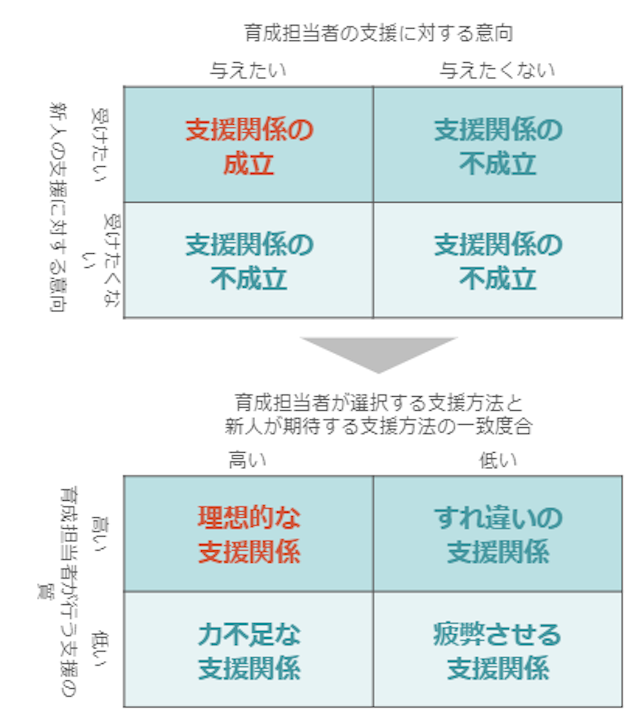

「理想的な支援関係」の実現を妨げる行動を4つのパターンに分類し、 研修受講を通して、理想的な支援行動への変化を促進します。

OJTトレーナー研修の特徴

新入社員教育の意義を改めて理解し、OJTトレーナーの「指導者としての意識」を醸成します。

「人材育成=自分の成長」であることを認識

人に教えることによって、今までの仕事を整理し、体系化することができるようになり、今までの仕事を振り返るきっかけとなることを、研修の中で再認識して頂きます。

期待される役割を認識し、指導者としてのあり方を学ぶ

新入社員にとってOJTトレーナーはモデルとなる存在です。新入社員に関わる重要性を認識し、どのようなスタンスで向き合うかべきかを研修を通して学び、「言っていることとやっていることが一致している」言行一致のOJTトレーナーを目指していきます。

動機づけができるコミュニケーションを学ぶ

教える側と教えられる側には知識・経験の差があり、「これぐらい分かるだろう」という考えは間違った認識を新入社員に与える可能性があります。認識のギャップを生まず、新入社員のモチベーションを維持しながら育てるために必要なコミュニケーションを研修でのワークを通じて学びます。

支援方法の区分化を通して、自分と相手の間に質の高い信頼関係を実現するための使い分けを学ぶ

支援には、Help型とAssist型の2種類があります。それぞれの違いを認識し、相手のスキル・理解度や緊急度合によって使い分けるポイントを学びます。自分と相手の間に質の高い支援関係を実現していくために重要です。

教育方針を描き、実践につなげる

育成計画・方針を明確にし、新人育成を行うために求められるOJTトレーナー自身の行動や必要な周囲の協力を視覚化します。

OJTトレーナー研修プログラム例

1日目

午前

午後

2日目

午前

午後

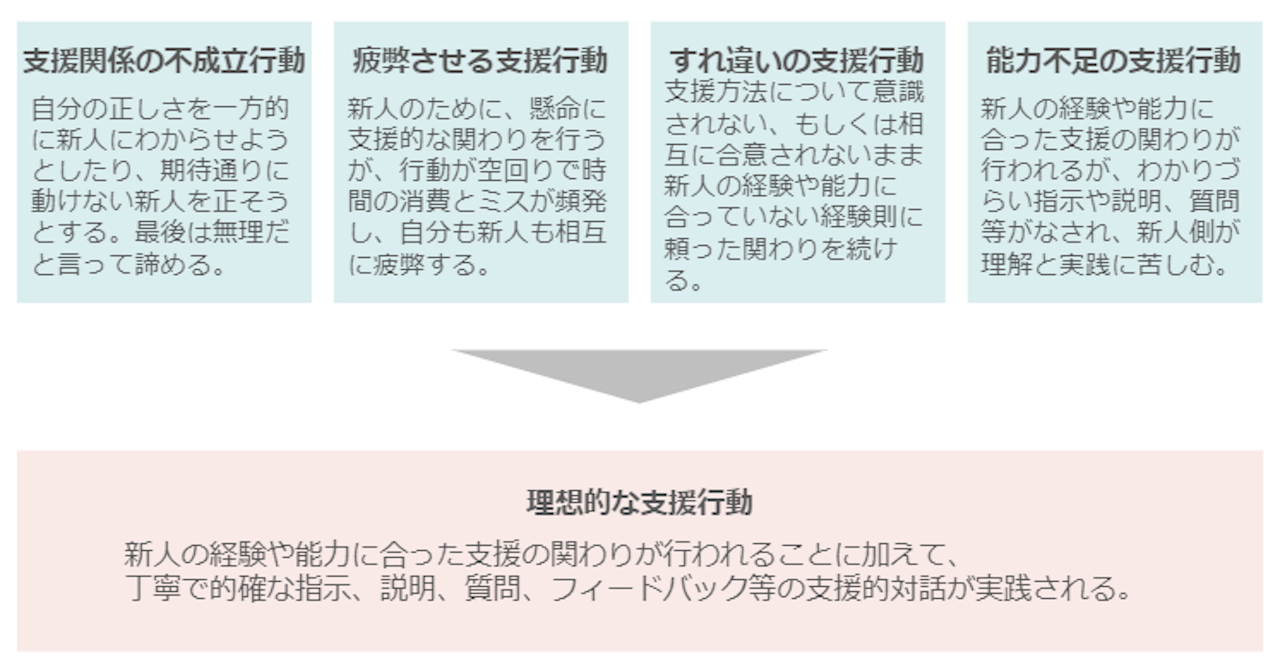

フォロー施策

「上司の巻き込み」と「自己の振り返り」を組み込むことで、研修後の変化の定着を支援します。

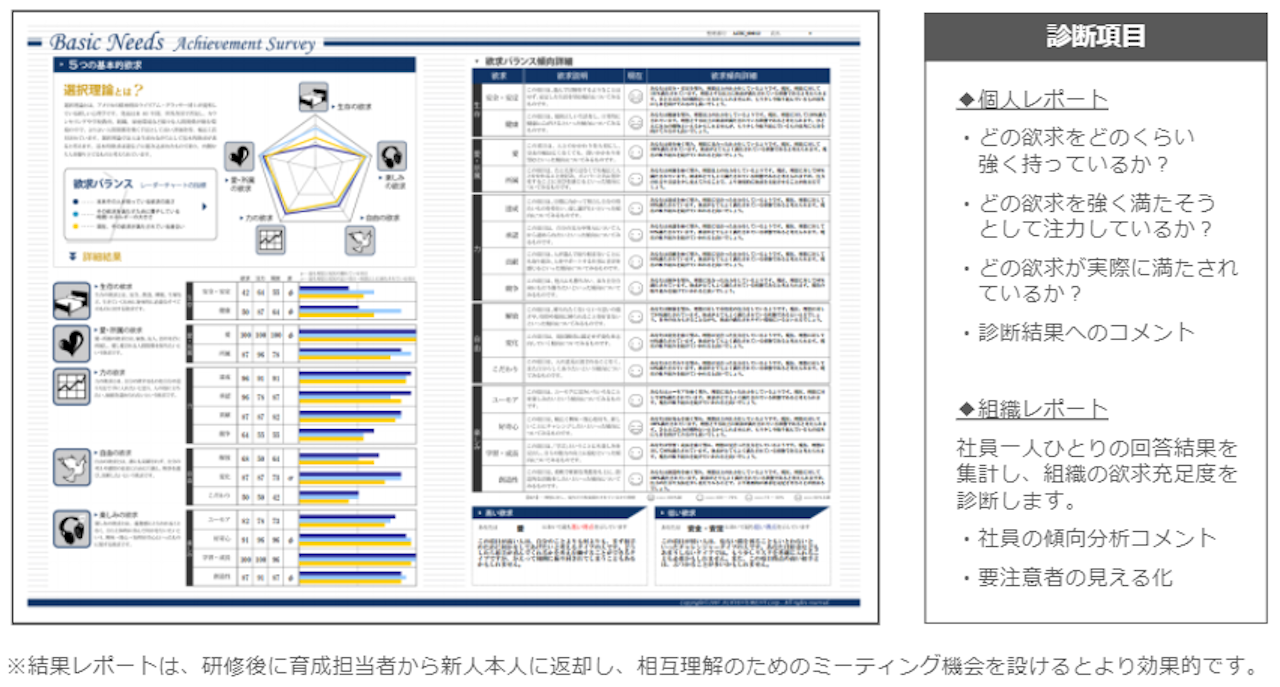

オプション:5つの基本的欲求サーベイ

選択理論心理学の知見に基づく「5つの基本的欲求」の概念を用いて、

自己と新人との共通点と違いを分析し、関係構築の方法を考えます。

「基本的欲求サーベイ」を入社時と入社半年後の2回実施することで、

新人の特性理解と入社後の状態理解に活用できます。

関連するサービス

関連する事例

Contact

お問い合わせ

業界や規模を問わず2000社以上の実績

まずはお気軽にご相談ください

人事組織に関するお役立ち資料を無料でダウンロードいただけます。

お役立ち資料を見る専門のコンサルタントがお客様の人事組織領域の課題解決をサポートします。

まずは相談する お電話でもご相談いただけます。

営業時間 9:00~17:30(土日祝を除く)